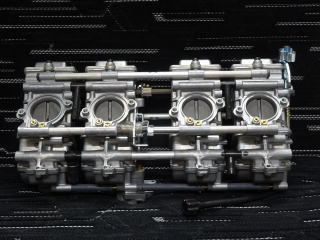

キャブ本体(KEIHIN No 1000-96R-AB)

ファンネル関係

スロットルケーブルA/B

フューエルジョイントSET

インシュレーターA/B

スロットルセンサー及び加速ポンプについての指示書など

キャブレター号機(キャブレター本体の打刻)

(ただ削ってあるだけではありません)

マーク

UP 90-CBR400RR

B/NO1-2 CARB

マーク

UP 90-CBR400RR

A/NO3-4 CARB

キャブレター号機(キャブレター本体の打刻)

マーク

UP FCR32

FCR32D CBR400RR(NC29) SP

このモデルは当時のSPクラスのレギュレーションに合致させるための特別なキャブレターです。

| 概要1 (1990年代の背景) | |

| 当時のSPレース等のレギュレーションは非常に厳しく、メーカー標準装着のキャブレターを交換することができませんでした。 純正でFCRがついている車両(ZXR400Rなど)は非常に有利な状況でしたが、例外があり口径32mmまでのキャブレターでMFJの公認審査を通過した、いわゆるMFJ公認部品であれば装着する事が可能なのでした。 |

|

| 概要2 (問題) | |

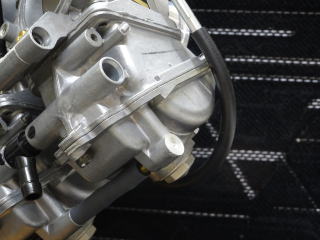

| ただしHONDAに関してはそんなに簡単なことではなく、KAWASAKIやYAMAHAなどはFCRがそのまま装着できる車体レイアウトなのでKEIHINの公認キャブレターとして合致していたのですが このCBRは「キャブレターを交換する際にエンジン、フレーム等に手を加えてはいけない」という最大の難関にあたったのです。 CBRはキャブレターの間隔(ピッチ)が広く、フレームを削らないと収まらなかったのです。 そこで、インシュレーターでキャブレターのピッチを狭く(内に寄せて)して、それでも当たる場所はキャブレター側を削って何とかフレーム内に収められました。 |

|

| 概要3 (解決) | |

| いよいよ公認申請になるのですが問題はインシュレーターがキャブレターの一部なのか、エンジンの一部なのかで判断が変わります。 結果的にMFJではキャブレターKIT内の構成部品として認めていただけましたが条件がありました。 キャブレターの製造元であるKEIHINの構造上このインシュレーターを使用した条件下で問題が生じないという確認書(同意書)を提出してくださいとのことでした。 他にも色々あったのですが最終的にKEIHINの全面的な協力により特別仕様としてBUM RACINGで無事MFJ公認部品として販売することができました。 |

|

| 概要4 (余談) | |

| 余談になりますが、HONDAにはもう一つ装着が非常に困難な機種がありました。そうですVFR400(NC30)の事です。 BUM RACING(MOTO BUM)で走らせていた時はクラスがA−F3でしたので改造し放題(ノーマルインシュレーターを使用した通称0型)で問題なかったのですが当時のノービスクラスのレースはとにかく不正に対して厳しくCBR用と同じくインシュレーターをキャブレターの一部とした限定販売モデルFCR32V NC30をやはりBUM RACINGのMFJ公認部品として登録することになりました。 このFCRはKEIHIN製の中でもダントツに複雑かつアイデアの塊のような逸品でした。 又、公認部品は管理も厳しく、キャブレター号機(キャブレター本体の打刻)が判断基準でしたので他機種のキャブを改造したものやキャブ口径を変えたりしたもの(ZXRやFZRはFCR33が市販されていたのですが外観上32と33は区別がつきにくかった)はレース後入賞した場合でも再車検などで違反とみなされその場合は入賞取り消し(失格)となります。 FCRの横に当時非売品のVB(キャブ口径)ステッカーが貼られるようになったのもこの後からです。 参考までに正規品の登録打刻はNC29用は[96RA]でNC30は[NC30]でそれ以外の打刻のものはクラスによってはレギュレーション違反になります。後にRVF(NC35)用のFCR32Vも公認されましたがこちらは新規に販売したものではなく、NC30用に機種追加でNC30/35共用として公認されたものです。 |

|

| 概要5 (実装仕様) | |

| このCBR400用はもう一つ他とは違う珍しい仕様でした。当時のKEIHINでは珍しく加速ポンプを使わない設定で冷間始動のため(チョークの代わり)に一応ポンプを残してありましたが 走行時は外すのが(ネジ1本でOK)デフォルトで、指示書を読まずにポンプを使っていた方は初期セットアップに苦労されていました。 (後にポンプの有無は賛否が分かれる事になりましたが…) |

|

| 概要6 (まとめ) | |

| 上記のようにNC29用のFCRは特殊タイプと言われてますが完全にレギュレーション対応に特化した仕様になっているだけで、もし改造OKなクラスでフレーム加工できるならもっと性能を重視したFCRを選べたでしょう。 |